清華大學 × 園區 ESG 協力共創

近年來,清華大學與竹科管理局、園區公會及多家園區企業攜手,建置「產官學」三方協力平台。 透過大學的專業研究與產學網絡,結合縣市政府政策與企業資源,共同推動大新竹的永續發展。

清華師生長期深耕教育部 USR 計畫,在新竹縣市十餘個行動場域與在地團體合作, 累積豐富的夥伴關係與實踐經驗。如今更以「地方永續 × 產業永續」為基礎, 整合於園區 ESG 架構,推動人才培育與永續行動。

園區 ESG 計畫作為清華大學重點政策,清大團隊至今已與二十多間園區企業合作, 迄今已促成近 70 項合作方案,涵蓋工安環保月、文學散步、淨零與科學教育、家庭日、市集、 稻田契作、綠色旅遊、企業 ESG 實習、在地禮贈與團膳採購等多元面向。

每一項成果都凝聚了企業、社群與清華的共同努力。我們誠摯邀請貴公司加入, 共創園區與地方的永續遠景,實踐 ESG 的長遠價值。

📞 聯絡人:李天健 執行副主任

Tel:03-5713131#33317 | Mobile:0920-814813

Email: janette322@gapp.nthu.edu.tw

(一) 新竹文學散步

由采鈺科技支持與清華大學合作,邀請五個新竹在地團體推動的新竹文學散步,已完成第一期規劃建置。計畫於113年8月8日舉辦簽約典禮,至隔年四月期間完成五條散步路線建置。第二期亦將啟動,第一期成果發表暨第二期簽約典禮於114年6月23日舉行,以「客家生活聚落」為展區概念,設有一期及二期之路線展示區,供與會貴賓經驗交流。以目前完成規劃的五條散步路線為基礎,新竹文學散步預計在四年內,於大新竹十六鄉鎮市區規劃建置三十條文學散步路線。每一條散步路線不僅風景優美,都涵有美麗動人的地方故事。我們期待三十條路線、三十個地方故事,能夠廣為流傳,讓新竹的好山、好水、好物產,與貢丸、米粉、晶片,同樣成為新竹聞名於世的代表意象。

本計畫為清華建置三方合作平台之實踐案例。從中可見大學端的議題專業和產學網絡,結合縣市政府政策內容,整合園區企業推動ESG的資源,一同促進大新竹永續發展。同時,我們將「地方永續+園區產業」兩大網絡基礎,串連整合於園區ESG架構,形成嶄新的清華人才培育圖像。協助清華學生拓廣生涯發展的可能性,並積極探究與開創人文社會學科在當代社會與產業中的價值與作用。

(二) 永續市集

清大團隊近半年來拜訪竹科企業,彙整多年在地實踐累積,呈現大新竹豐富面貌。積極串聯企業與民間團體,提供竹科企業員工豐充實的生活與休閒空間。依照企業期待與需求,邀集大新竹不同的在地理念單位,籌辦客製化、有地方感的永續市集,促進支持在地小型生產單位的參與。113年8月16日,籌辦合勤集團的三十五周年慶祝活動,其中尤以香山的纖碧爾酒廠廣受好評,許多受訪員工表示,沒有想過就在自己生活的地方,有這麼別具特色的在地酒廠。同年10月14日,團隊在新代科技家庭日籌畫了好日子市集,除了民間團體的參與,更結合農產品好物裸賣、二手書交換活動,還有手作體驗區、ESG講座和專題發表,在消費之外,提供員工更多元且貼近日常的永續體驗。在12月6日的頎邦科技場次,我們以頎力盃運動會結合在地特色市集的方式,宣傳永續理念活動。在八家新竹在地團體中,裕大關西仙草茶帶來的仙草凍迅速搶購一空,還有無負擔農場的新鮮鴨蛋也是早早完售。員工進一步向清大協辦團隊表示:期待下一次的活動可以準備更多的商品數量、有更多的商家設攤。今年6月20日,我們成功在頎邦湖口光復廠區,再次協力永續市集的舉行。

除上述場次外,我們還拓展了多元的形式合作;諸如每月好物、年貨市集及每周十三鄉鎮特色進駐之類。牽起竹科園區企業與在地理念單位,藉由消費中的交流,實踐低碳飲食、友善農耕、食農議題等溝通,實際響應永續行動。

(三) 產業長期實習計畫(點此前往)

自108年開始,永韌中心配合我校教務處及教育部iLink計畫,推動產業長期實習計畫。於去年,加碼新增永續職缺,期望透過產業與學界聯手,共同培養綠領人才以回應社會需求。學生前往企業實習,除了接觸第一手的永續資訊外,更難得的是,有機會親手執行專案,奠定永續職涯的入門基礎。提供ESG實習職缺的企業有:聯合報系、工研院、頎邦科技、富采科技控股、聯發科技、智邦科技、世界先進、欣銓科技、友達光電、采鈺科技、沅顧科技、馳綠國際、亞福儲能、達發科技、群創科技、台積電慈善基金會。

同學前往企業實習後,除了對產業有更多認識,更是產學合作的橋樑。企業實習督導對學生實習表現給予肯定外,也紛紛提供轉為正職錄用,為後續合作奠定積極且良好的信任基礎。

(四) 園區ESG共學坊

為支持企業提升ESG價值,清華大學攜手科管局與園區公會,推出六場紮實精彩講座,誠摯邀請各界先進參與共學!

永續解方 × 專題講座

討論聚焦 × 關鍵回饋

集思廣益 × 交流共創

1+5全博士教學團隊

- 08/11(一):TNFD自然資本評估與企業永續,闕雅文教授/清華大學環文系。

- 09/09(二):企業轉型風險與碳定價,劉哲良主任/中經院能環中心。

- 10/02(二):以碳捕捉CCS技術達成淨零碳排,林育正教授/清華大學化工系。

- 10/27(一):科技與責任並行:企業在水資源保護的角色,周秀專所長/清華大學分環所。

- 11/08(六):森林循環與永續環境,李芝瑩執行長/斯創教育工作群,全日低碳體驗活動。

- 12/02(二):公益數據管理與ESG影響力評估,李天健執行副主任 x 陳泓維助理研究員/清華大學永續與韌性發展中心。

報名網址 : https://reurl.cc/Rk60Rn

活動網站:https://reurl.cc/K9xAER

ESG共學社群 https://reurl.cc/K9eVGM

歡迎加入 ESG 共學社群|掌握趨勢,行動永續!

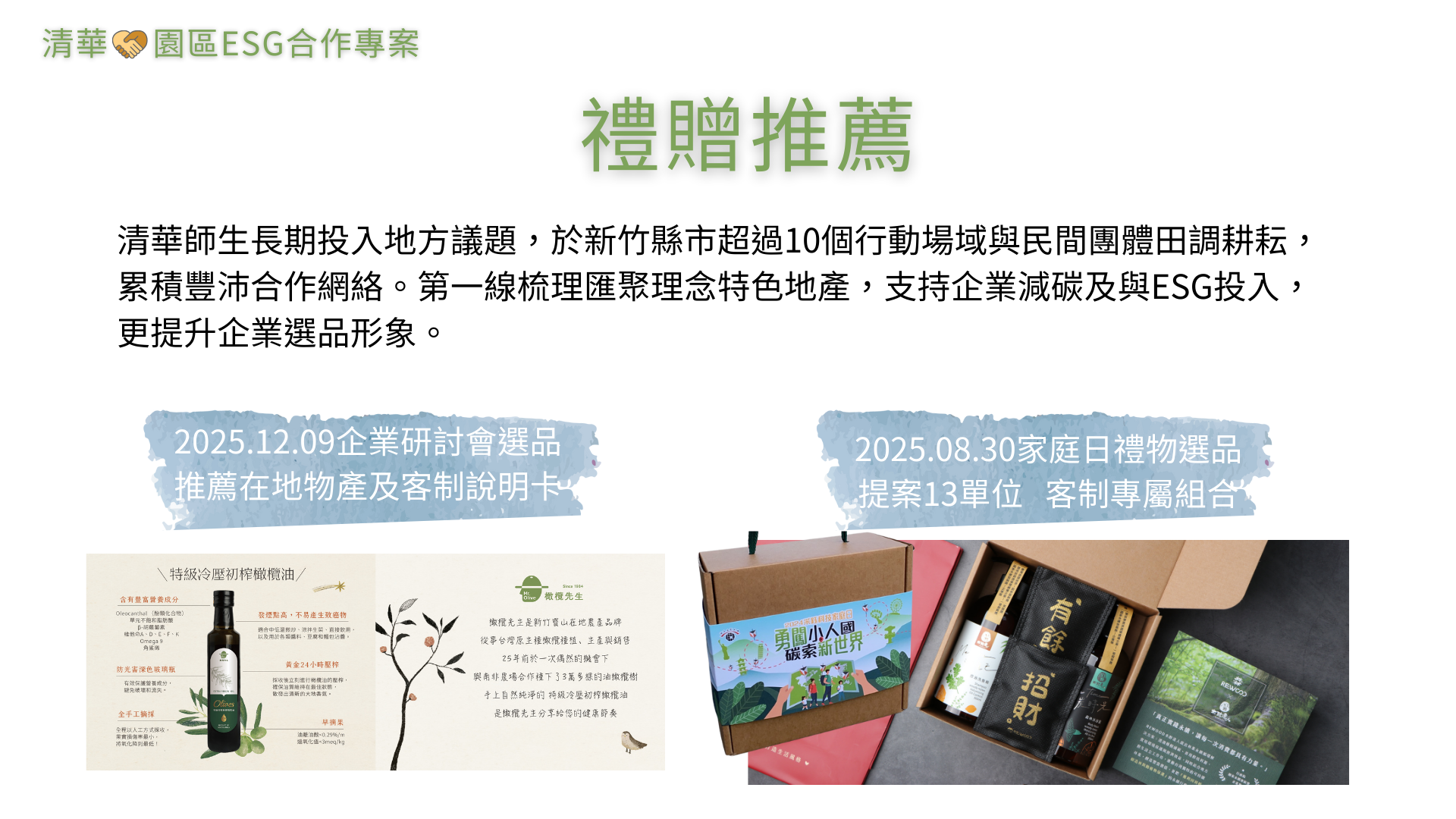

(五) 禮贈推薦及團膳採購

科技人才發展不僅著眼於專業知能,更需要考慮其生活方式蘊含的存在課題。竹科的工作人才多來自全台甚至世界各地,與新竹連結薄弱,生活方式單調外,龐大的工作壓力也導致諸多身心困擾。作為實踐社會責任的一環,我們協助企業增進竹科人的幸福感,彙整大新竹城鄉多元文化與生活資源,提供企業同仁豐富生活與休閒空間,有效舒緩身心壓力。同時,促進竹科人與土地、社群與歷史的連結,奠立穩厚的存在根基,紮根於新竹的土壤,開創竹科人的幸福生活,強化新竹科學園區的產業永續治理。

從竹科人的生活出發,團膳最能拉近公司和員工的距離,是緊湊工作中的放鬆時刻,加菜日更是受到同仁高度關注。114年1月,我們成功向新唐科技及智邦科技提案,讓在地烏魚入菜,採購當季的新鮮食材與農產(香山荔枝)。期望讓外地而來的科技人,留下新竹不同的美好印象:在米粉和貢丸之外,新竹還有很多不輸於兩者的豐饒美味。此外,家庭日的禮贈,是員工福利的重中之重。不只是員工本身,更能讓同仁眷屬感受到公司對其家人的用心照顧,增進家庭、企業和地方的三者連繫。同時,禮贈本身所蘊含的意象與選擇動機,乘載了公司的價值理念,並凝聚員工的向心力。我們向采鈺科技推薦了來自樹木的天然品牌-寶山鄉的木酢達人禮盒,作為家庭日的禮贈,生活中實用的清潔劑加上美觀的環保包裝,受到員工一致好評。考量到禮贈是理念溝通的具象,同樣推薦了新竹的在地物產伴手禮為新代科技某研討會的禮贈;加深了會議的深度與記憶外,再次傳達對永續日常的支持。

以上各項合作方案,如有合作意願或任何疑問,歡迎聯繫李天健執行副主任;

聯絡資訊 03-5713131#33317 / 0920-814813 / janette322@gapp.nthu.edu.tw。

清華X園區ESG計畫歷程

111年11月,永韌中心與USR計畫團隊合作辦理「大新竹地方永續論壇」,以「安居城鄉」為願景,提出「後新竹科學城的多元中心網絡圖像」。邀請國科會林敏聰前副主任委員和竹科管理局王永壯前局長參與論壇,與地方團體和農民團體討論新竹城鄉發展困境,最後達致兩個主要結論。首先,在竹科發展的四十年間,造就重要經濟與科技產業成果,各種人才、資金、技術持續湧入竹科園區及新興市區,但其發展模式卻與大新竹地方治理、城鄉發展嚴重脫節。由此可見,園區政策仍有未盡之處;透過改變科技產業型態,重視人的價值、勞動權益與環境保護,才能重新連結共同生活圈的鄉鎮和在地社群。其次是對清華大學定位的再思考,大學端應主動與政府機關及園區企業合作倡議推動「科學園區社會責任」,協助園區回應社會需求,讓科技與社會相輔相成。事實上,竹科園區是大新竹區域發展的重要一環,但長年以來有兩個根本困境。其一,園區企業與地方連結薄弱,缺乏積極參與動能。其二,園區治理自成一格,縣市政府對於17萬竹科人缺乏足夠理解,無從以前瞻思維著手城市與區域規劃。

為有效回應上述地方治理困境與需求,清華大學結合園區ESG,著手建置「大學--企業--地方」三方合作平台。以「科技與社會共生」思維,支持新竹縣市政府與園區企業合作推動ESG,促成三方協力改善城鄉失衡;同時結合園區企業人才發展和科技創新策略,讓園區ESG在全球產業轉型浪潮中,真正實現環境永續、城鄉永續與企業永續的永續發展藍圖。此項三方合作平台有三個重要目的。第一,積極邀請園區企業合作推動園區ESG專案,回應新竹縣市地方治理與城鄉議題需求,改善城鄉發展困境。第二,透過ESG專案推動,整合縣市政府跨局處政策與資源,並延伸向中央部會爭取資源。第三,攜手長期深耕大新竹區域的優秀地方團體,構建在地資源脈絡,從看見開始,走進地方,實現新竹生活好日子的美好願景。

清華大學建置三方合作平台,推動園區ESG專案,除了結合縣市地方治理,改善城鄉環境,同時也關注園區企業人才發展與科技創新策略,以及科技移民的生活世界與在地連結。我們希望,從USR延伸至ESG,與企業、地方攜手共創「科技與社會共生」的新竹經驗,打造園區政策轉彎的方向、路徑、模式與機制,期待新竹經驗成為台灣下一個世代前景的重要前景。

In November 2022, the Center for Sustainability and Resilience (CSR) collaborated with the USR project team to organize the “Greater Hsinchu Regional Sustainability Forum,” envisioning a livable urban-rural future. The forum introduced the concept of a "multi-centered network for the post-Hsinchu Science Park era." Former Deputy Minister of the National Science and Technology Council, Dr. Min-Tsong Lin, and former Director-General of the Hsinchu Science Park Bureau, Mr. Yung-Chuang Wang, joined local civic and agricultural groups to explore challenges in Hsinchu’s regional development.

Two major conclusions emerged from the forum. First, while the Hsinchu Science Park has significantly contributed to Taiwan’s economy and technology over the past four decades, drawing in talent, capital, and technology, its development model remains disconnected from local governance and urban-rural planning in Greater Hsinchu. This highlights gaps in current industrial policy. To address this, a shift in the technological development model is needed—one that values human dignity, labor rights, and environmental sustainability—thus re-establishing links between townships and local communities.

Second, a reevaluation of National Tsing Hua University’s role is necessary. The university should take the initiative to collaborate with government agencies and science park companies to advocate for “Science Park Social Responsibility,” supporting the park in addressing social challenges and fostering synergy between technology and society.

Despite its central role in regional development, the Science Park faces two fundamental challenges: 1) weak engagement between park enterprises and local communities, and 2) siloed park governance that limits county and city governments’ understanding of the 170,000 park employees, thereby hindering forward-looking regional planning.

To address these governance and planning gaps, NTHU is establishing a tri-sector collaboration platform among the university, industry, and local governments, framed by the principle of “coexistence of technology and society.” The platform supports county and city governments and companies in promoting ESG initiatives, helping to redress urban-rural disparities while aligning with global sustainability trends.

This platform serves three main purposes:

1. Encourage corporate partners to jointly develop ESG projects that respond to local governance and development needs.

2. Leverage ESG initiatives to coordinate cross-departmental efforts within local governments and advocate for national-level support.

3. Collaborate with long-standing community groups to cultivate a local knowledge network that fosters deeper connections and envisions a better quality of life in Hsinchu.

By advancing this tri-sector model, NTHU not only strengthens local governance and improves the environment but also supports talent development, innovation, and the social integration of tech workers. The initiative bridges the university’s USR efforts with ESG practices, paving the way for a Hsinchu model of technological-social coexistence. Ultimately, it aims to create new pathways, models, and mechanisms for sustainable park policy, with the potential to serve as a blueprint for Taiwan’s future.